经常24小时待命,习惯和衣而眠,听到“出车”指令后1分钟之内就出发,用最快的速度去接诊抢救患者。出生于1990年的刘伟是济宁医学院附属医院院前急救站的一名男护士,在他看来,对于突发疾病的患者和遭遇意外的伤者来说,“120”是他们的生命托付,他要对得起那些对生命渴盼的眼神,守好这条穿梭在城乡之间的生命线。

在生命面前,分秒必争

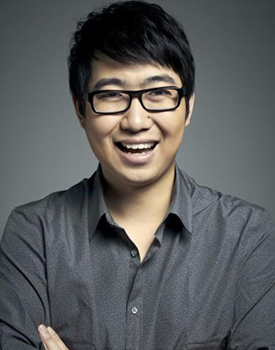

“刚出车回来,有个60多岁的老人突发冠心病,好在没有生命危险,老人足足有160多斤,儿女又不在身边,我和急诊的彭老师将老人抬上车。”22日中午10点20分,刘伟和一起搭班的医生将老人送到病房,就急匆匆地赶回急救站,等待下一个任务。瘦高的个子、急匆匆的步伐,高高的鼻梁上架着一副黑框眼镜,虽然有些瘦,但小伙子看起来十分精神。

记者在济宁医学院附属医院院前急救站看到,办公室内的一面墙上挂满了各种荣誉证书,另一侧除了摆放和悬挂的各种文档和操作规范外,鲜花和墙贴的点缀将室内装扮的一片温馨。“这都是我们的团队文化,平常待班时我们就在这里看书、学习一些文件和一些不出车的老师交流,只要120指挥平台给我们一个指令,打出派车单,1分钟内我们就启动车辆出发。”今年23岁的刘伟说话语速偏快,做事情也干净利索,为了让自己第一时间出发,值班时他已经习惯和衣而眠,只要听到“刘伟、出车”等关键词,以前酷爱懒床的他立刻精神抖擞,拿起派车单就跑向急救车。

“我要对得起患者家属期盼的眼神,只要患者能转危为安,对我来说在苦再累都是值得的,我所做的一切是有价值、有意义的。”刘伟自豪地说,虽然在父母眼中他永远都是孩子,但只要自己在工作岗位上,就会努力克服掉一切坏毛病,守好每一班岗。“我们是和时间赛跑的人,在生命面前,分秒必争。”

患者转危为安,再累也值了

从济宁医学院护理专业毕业后,刘伟进入济宁医学院附属医院工作已有7个多月时间。边工作边学习,他和一起留到医院工作的同学,克服了起初对突发事故的恐惧和手忙脚乱,对于各种突发情况的处理也越来越游刃有余。

“虽然在学校也很努力,但校园里学的课本知识和实际工作总有些不同之处,尤其是起初的几个月轮科,只能边学习边工作,才勉强能胜任。”刘伟说,分到院前急救站的第一周,接诊一位意外骨折的患者时,看到血淋淋的伤口时,由于紧张他感觉大脑一片空白,明明记得清清楚楚的固定夹板和绷带位置,却根本想不起。

刘伟说,在急诊科,意外受伤和心脏骤停的患者几乎每天都会遇到,他也要克服对惨烈的现场、恶劣环境的惊慌心理,注意点滴细节,仔细观察监护仪血压的变化、患者的瞳孔意识等,做到仔细认真、临危不乱。

三周前接诊的一位50多岁的患者让刘伟记忆犹新,老人转院时血氧饱和度已经很低了,被抬上救护车时,刚接上心脏监护老人的心跳就停了,同行的老师临危不乱,一路上他不停地为患者心脏按压,急救车也一路拉响警报赶到医院,老人最终恢复了意识,这也让刘伟感觉特别有成就感。

“急救很苦,吃饭没有正常时间,有任务随时出发。有时一些突发意外的老人,没有儿女陪在身边,只能由急救人员将老人从楼上背下来,但每当看到患者和家属期盼的眼神,我就想自己要尽全力挽救他们的生命。”刘伟说,从小他就梦想从事医务工作,感觉这个职业很神圣,而进入岗位后感觉自己需要学习的东西太多了,只有不断学习,才能更好的为患者服务。