初审编辑:王爽爱

责任编辑:朱仙娉

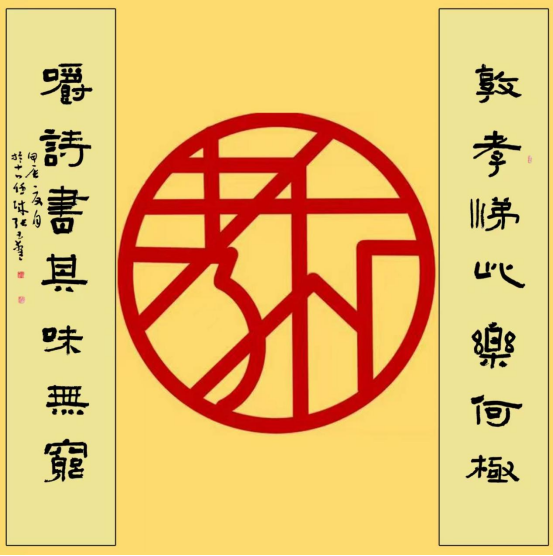

“一家之事,贵于安宁和睦悠久也,其道在于孝悌谦逊”(《家制·居家正本篇》)。“善事父母为孝,善事兄长为悌”(朱熹·《论语集注》)。“孝悌也者,其为仁(人)之夲欤!君子务本而道生”(《论语·学而篇》)。“和也者,天下之达道也”(《中庸》)。

作为中华优秀传统文化的核心和精髓,“中国‘和’文化源远流长,蕴含着天人合一的宇宙观、协和万邦的天下观、和而不同的社会观、人心和善的道德观”。人心和善是一个人最基本的道德素养要求,是其他三观的基础,体现了中国人讲求仁爱的道义情怀,是修齐治平的基石,正所谓“百善孝为先,善为和之基,人和事事旺”。

“人须从孝悌立根基”(《围炉夜话》)。“君子之事亲孝,故忠可移于君;事兄悌,故顺可移于长;居家理,故治可移于官”(《孝经》)。“立爱自亲始,教民睦也。立敬自长始,教民顺也。教以慈睦,而民贵有亲。教以敬长,而民贵用命。孝以事亲,顺以听命,错诸天下,无所不行”(《礼记·祭义》)。可见孝悌为人之本,爱敬是人之德,和顺乃人之道。能尽孝道的人,心和;能修悌道的人,心顺。孝道、悌道都尽到了,上上下下、方方面面的关系就都能处理好了,进而就能实现众缘和合,和实生物,生生不息。

“入则孝,出则弟”(《论语》),“尧舜之道,孝悌而已矣”(《孟子·告子下》)。相传上古时代,舜的父亲、继母和异母的弟弟对其特别不好,多次谋害于他。舜一方面竭尽所能保护好自己不为所害,另一方面对他们也毫不怨恨,反而一如既往地更加敬顺父母,关爱弟弟,真可谓是孝感动天。后来,尧听说舜非常孝顺,就对他多加观察和考验,发现他不仅尽孝悌,处理事情也得体,于是就把帝位禅让给他。舜不负其望,兼爱百姓,务利天下,被后人尊奉为“远古圣王”。

“孝有三:大孝尊亲、其次弗辱、其下能养;小孝用力、中孝用劳、大孝不匮”(《礼记·祭义》)。济宁太白湖新区石桥镇北王三村有这么一对姐弟,名叫李洁与李卡,家庭虽不很富裕,依然阳光、快乐且充满朝气。他们俩从小就知孝悌、懂感恩、明事理,乡邻无不夸赞。姐弟俩从小立志成学、刻苦学习、科学学习、快乐学习且相互鼓励、相互成就。姐弟俩你追我赶,锲而不舍。苍天不负少年意,岁月不枉赶路人,2012年姐弟俩双双考取博士(南京大学与山东大学),2016年顺利获得博士学位,圆满完成学业,成了远近闻名的“博士姐弟”。李洁、李卡现分别在山东师范大学、山东齐鲁医院工作,姐弟俩不仅进德修业有成就,而且还为父母争得了荣光,真可谓是孝悌和亲,学有所成,未来可期!

“君子之孝也、忠爱以敬,反是,乱也”(《曾子立孝》)。早在秦朝时期,秦始皇欲传位于宅心仁厚的长子扶苏,但被胡亥密谋篡位。胡亥上位后,便拿自己的手足兄弟下狠手,据《资治通鉴》记载,他一口气杀了十个兄长,肢解了十二个姐姐,可谓是暴厉恣睢。胡亥残忍至极,在位三年就被灭国,真可是“伦常乖舛,立见消亡”(《朱子治家格言》)。

“父子笃、兄弟睦、夫妇和,家之肥也”(《礼记·礼运篇》)。反之,“父子不和,其世破亡;兄弟不和,不能久同;夫妻不和,家室大凶”(《说苑.敬慎》)。一家人都是骨肉亲情,血浓于水,当以善为本,以和为贵,不计较、不攀比、不争斗,相处一团和气,遇事心往一处想,劲往一处使,家业自然昌盛。相反,若家庭关系不好,相互指责、埋怨,纠缠不休,争吵不断,日久就会亲情淡薄,离心离德,家庭当然就会日渐消败。“父母俱存,兄弟无故,一乐也”(《孟子·尽心上》)。父慈子孝,兄友弟恭,一家人和和睦睦,其乐融融,这才是中国人几千年孜孜以求的生活样态!

“道在迩而求诸远,事在易而求诸难,人人亲其亲、长其长,而天下平”(《孟子·离娄上》)。只要人人将爱敬深深植根于心,行远自迩,笃行不怠,家庭就一定能够兴旺安宁,正所谓“人孝百愿成,家和万事兴”。(王万利)

初审编辑:王爽爱

责任编辑:朱仙娉

2024年6月5日济宁市十八届人大常委会第十七次会议通过[详细]

济宁城际公交集团有限公司2024年6月5日发布公告,因崇文大道佳美佳居路段具备安全行车条件,济宁城际公交C620(泗水—汽车北站)线路自2024年6月6日起恢复原线路运行。[详细]

6月5日,记者从济宁市农业农村局了解到全市“三夏”机收保障热线电话。[详细]

芒种,又名“忙种”,是二十四节气中的第九个节气,夏季的第三个节气。[详细]

6月3日,济宁市不动产登记中心将5月份已完成首次登记的新增楼盘项目公示,相关业主可携带相关手续办理不动产权证书,详情请咨询各项目开发企业。[详细]

6月4日,记者从济宁就业人才了解到全市人力资源市场6月招聘会日程安排,具体时间、地点以及招聘会主题如下。[详细]