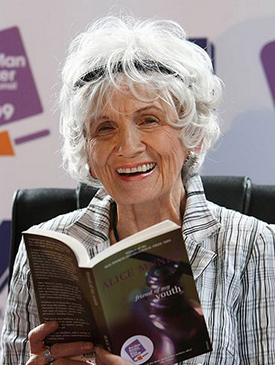

1949年4月,徐振容的出生给一个木匠家庭带来了好运,这一年新中国成立了,中国人民过上了新的生活。她是生在新中国,长在国旗下的一代人,她的六十五年,见证了建国来时代的变迁与社会的发展。

新中国成立 父亲靠手艺让全家过上了好日子

“我家姊妹五个,2个姐姐2个弟弟,父亲最疼我,他总说是我给家里带来了好运气,”说起父亲,65岁的徐振荣满脸的笑容,“那一年新中国成立,父亲的干的手艺活不再被剥削,赚的钱买了两处院子,父亲终于可以靠自己的手艺赚钱了。”

谈起徐振容几十年来的生活经历,她很从容地说,“我们这代人的历史和新中国的成立、发展是遥相呼应的,新中国的成立带给我们的幸福生活,我的家庭是直接受益,这些我深有感触。”建国前,徐振荣的父亲就是济宁市很有名的木匠,但是做工受剥削,并没有赚到多少钱。“1949年,新中国成立了,我父亲可以包公家的活计干,他是全济宁市唯一的五级雕刻师,潘家大楼现在留下的雕刻都是他的手笔,当时的收入一下子好了起来,五年自然灾害的时候,我们家全家几乎都没挨过饿。”徐振荣回忆起小时候父亲给的幸福生活,有些自豪的对记者说。

十年青春奉献祖国边疆 亲历两弹一星试验

1966年5月37日,徐振荣很清楚的记得这一天,她唱着军旅赞歌,带着大红花,踏上了前去农建十一师的火车,这一年,她十七岁。“我们这个时代的人,去支援边疆建设的人很多”从小受到父辈积极思想的徐振荣说,“我父亲年轻的时候为解放事业也闹过革命,从小他就跟我讲这些革命英雄怎么抗战救国的故事,十七岁去支援边疆建设的热情和父亲的教育有很大的关系。”

徐振荣在甘肃嘉峪关一呆就是十三年,最青春的岁月奉献给了祖国的边疆建设。她喜欢唱歌跳舞,下过宣传队,为一线的工人演遍了样板戏。“用现代的话来讲,我当时也是女汉子,搬过砖,炸过山,还打过炮眼,民兵训练的时候我第二次就能打上七八环,”说起当时的边疆生活,徐振荣就像对记者讲述昨天发生的故事。

“甘肃风沙很大,起风的时候昏天暗地,宿舍里面都能落上一层沙,那个天气很吓人,只有一种风沙天气我们很期待,就是酒泉基地的一些试验成功,”徐振荣说,“那时候国家为两弹一星做过很多试验,每次试验过后跟风沙天气差不多,但是落到身上的都是细细的灰尘。实验地点虽然离我们很远很远,但是就好像我们亲眼看到了成功一样,每次这样的天气,建设兵团的兄弟姐妹们都为祖国叫好!”

从计划经济到退休养老 老知青回顾三十年变化

1978年,徐振荣返城回到了济宁参加了工作。和喝着雪山水,吃着西北饭的建设兵团生活截然不同,刚回来的徐振荣很快适应了城市生活。 “我这一辈子,无论生活还是工作都比较顺利,自然灾害没挨过饿,下岗时没轮到我,到年龄就退休了开始领养老金。”徐振荣回忆说,“78年丈夫给我办了调动,我就返城了。在济宁第一制药厂工作,工作也不太累,那时候买东西都是凭票,粮票、油票、面票,没票什么也买不着。”

1983年,徐振荣的女儿出生,丈夫的单位分给了一套住房,一家三口住进了宽敞明亮的新房子。“我丈夫是一名交警,那些年我们的工资都不高,他工作很忙,破案追逃,孩子几乎都见不到爸爸。1995年,他们单位福利分房我们要了一楼带院的,自己种点东西,给孩子养过许多小动物,”徐振荣说,“从计划经济用票买东西,到市场经济开放的今年,小票变大票,从我小时候到我女儿的这个年代,抓不住的时间就走了。”

1999年,徐振荣退休了,照顾家庭成了她生活的全部。“我们这一批工人退休,是国家给养的老,有医疗报销和退休金,生活越来越好,所以,自建国到现在,我不仅亲历了很多有意义的事,也很感谢祖国的发展和强大带给我的幸福生活。”徐振荣说。