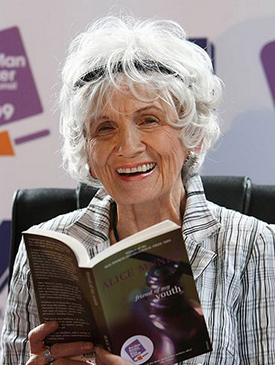

菩萨

一、楔子

我和相力老师没有见过面,但是有机会接触相力老师作品却是有借于张捷老师的“东风”,时间倒也不短,三年有余了,其间,认真品读了自己收藏的相力老师大作,且从报端、网络和拍卖等渠道陆续获得了相力老师的信息。

因没缘与他深聊,再加上笔者对书画理论的研究水平有限,所以只能借助几位大家的浓谈,略表我的淡说。

二、淡淡论其画

王维自云:“夙世谬词客,前身应画师”这话用在 相力老师身上亦恰到好处。他具有当代一流的大书画家的潜质,但就“天分”而言,他的作秀功夫还远远赶不上他的画,当今艺坛,为自己“旷世大作”标榜侃侃而谈、口吐莲花者甚。而相力老师宛若古佛入定,岿然不动,一副我自大气任人评的气势,正应古人之大音稀声。

罗汉

罗汉

钟馗

钟馗

合十

菩萨

“天分”就是“天才”,是“天分”中本有之才,“天才”不经开发可能会泯灭,但稍经开发就会成功。有许多人画了一辈子画,却不知画为何物,有很多大画家的子女,学画条件优越,学了一辈子的画却不成才,就是因为他受父辈的影响硬学画,但“天分”中没有,故很难成才。然相力老师的画却“一超直入如来境”,即一涉笔便进入最高境界。

画的第一境界是象形,第二境界是师法前人,学一点什么流派。然画的最高境界是从性情中流出,显现一种不同寻常的情趣,而且的一种趣外之趣、味外之味。相力老师的画生拙、冷峻、古淡、高逸,而且浑厚、朴实、大气,金冬心之后,画界无此格出。以笔者之见今之画人,无此天才也。

他的画无甜俗、庸媚之态,无轻薄、做作之势。一超直入最高境界,即古人说的“如来境”。其他画家是“积劫方成菩萨”,而他却立地成佛,这是他的悟性所致,亦即天分中本有之才所致,这与他多年向佛、好佛和悟佛有“丝毫不差的因果关系”,这是当代很多画人(多被称为画家、著名画家)所不可及的。这是真正的艺术,格调最高的艺术,岂媲红配绿、写貌求形者所能知也。

“才人之画,品高而度远;诗人之画,风雅而神韵;奇人之画,超迈而味苦”。相力老师之画,皆可兼而有之也。某大家曾云:“才分之高,不在功力之苦,而在情怀学养之不俗也。”

二、淡淡论其书

“当今的书风,怎么说呢?逸气太重,好像从事者已不是生活人而是书法人了,象牙塔里个个以不食烟火的高人自尊,博大而厚重在愈去愈远。”(贾平凹语)

“画要熟外熟,字要熟内生”。作画时,笔墨未动,早了然于胸,一笔下去,用笔、用墨、用水甚为“肯定”,一气合成,从心中“拿”早有之画,化无形而有形,而无仓促、浮燥、拼凑、修补之感。书者未动,亦如画烂熟于胸,一股涌动自心田而跃跃欲发,然出笔时,抑住势头,用力十成,落纸复自敛三成,若武林顶尘大师出招,于力收发自如,力无全出,留有回旋空间,用之书法,却具力透纸背的金石、刀砍、大朴之味,有质朴、雄浑、博大的艺术之风格。而无笔画软弱、轻口哈气一吹,字便从纸上吹落之感。此可能是其书大气之源吧。

禅宗中有“寂而常照,照而常寂”之语。寂,意为古井,水很静、很清、但是千万年古井,耐得住寂。照,意为朗月,十五之朗月,晴空万里,天空湛蓝,尽显乾坤之精气。而相力老师之书,这无不源于他对禅学的深研和人生的感悟,其所书,经由其精、气、神而溶入禅学之意。

三、浓浓论其作

杨中良(蓬莱印社社长、《中国书画》杂志编辑):

相力老师是用墨的高手,墨在他的画中已非止五色,淡如薄翼,重似焦铁,墨与色的自然渗化,线与面的随心舞动,光影交叠,恍如梦境,这使相力老师的作品充满了诗意。又有着“云在青天,水在瓶”般的自然自在。

他注重书写性,而不是字体本身的结构。这可能是画家与书家最大的不同。

相力老师作品笔墨的变化和表现方式,随着时间的推移和表现对象的不同,而不断的深化。笔墨是画家的语言,想读懂他的画,还是要先进入他的语境。

柯文辉(中国艺术研究院研究员,研究戏剧、美术等,著名艺术评论家):

内在隧道为其画输送养分,大笔挥砍,粗线盘旋,气壮力浑,汪洋恣肆。锟鹏击风,白鹤舞云,劲情怒发,虬松欣髯。

他的画无锦乡江南甜秀之气,莽莽苍苍,大处落墨,不斤斤刻画细节,仰慕“笔所未到气已吞”(东坡名句),又少用色,庙廊味市井气两不沾。虽获青睐,其故殊不解。

四、结尾

望相力老师得禅道,更愿相力老师结出艺术之硕果累累。