原标题:不惧地铁涨价 新能源汽车或成新兴出行方式

导读:2014年12月28日,北京地铁正式涨价。这对于在帝都打拼的上班族来说,绝对是一件闹心事,随之而来的买房、租房、选车问题也再一次成为视线焦点。从发改委给出的最终调价方案来看,不少上班族的交通成本从以前的每天4元涨到了每天10元,涨幅达双倍还多。既然涨价已成现实,那么如何巧妙应对这一现实问题?也许打破常规选择新能源汽车出行未尝不是一个明智的选择。

我们无法改变地铁涨价的现实,也改变不了北京居高不下的房价,只能从自己出发,找到更好的办法来解决出行成本问题。那么大家就跟着小编来盘点一下,地铁、公交等传统交通工具与新能源汽车在使用费用上的差别。

|

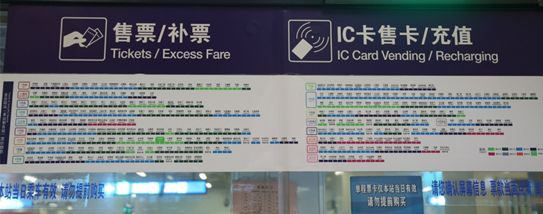

地铁消费起步价3元,最高票价为9元

|

|

地铁出行

|

里程

|

价格(单程)

|

工作时间花费(22天)

|

|

6公里内

|

3元

|

132元

|

|

6-12公里

|

4元

|

176元

|

|

每增加10公里+1元

|

+1元

|

176~396元

|

|

普通卡刷卡(5折)/学生卡(2.5折),花费以不换乘为前提计算

|

|

公交出行

|

10公里内

|

2元

|

88元/44元/22元

|

|

每增加5公里+1元

|

+1元

|

>132元/66元/33元

|

|

以北京95号油价7.06/升、汽车1.5L油耗7L/百公里为前提计算

|

|

汽车出行

|

10公里

|

4.9元

|

215.6元

|

|

30公里

|

14.7元

|

646.8元

|

|

以北京电价0.52元/度、和悦iEV4纯电动车百公里耗电13度为前提计算

|

|

纯电动车出行

|

10公里

|

0.676元

|

29.744元

|

|

30公里

|

2.028元

|

89.232元

|

出行费用一览表

相比地铁分分钟近10块的价格来说,自行车与公共汽车或许会获得更多的关注,但速度与乘坐舒适性显然不能和地铁相提并论。也许你会每天带好防寒防暑装备,为了不迟到提前30分钟离开家来到车站等车,感受这些遭遇恶劣天气对你意志力的考验,但相对于时间成本这个重要前提下,快节奏的生活势必会让你思考另一种出行方式。

要说兼顾舒适与运力的综合方案,那么驾车上班也许就是唯一选择了。也许你会说,我有汽车,但是每天开车上下班汽油钱可不是个小数目。一般情况下,1.5L排量的小轿车每百公里燃油大概在7L左右,按照北京目前95号汽油每升7.06元的价格来算的话,每天往返的路程,一个月大概要花费几百左右汽油费,相对于地铁、公交丝毫没有经济优势。

那小编就再给你支个招,不妨选择一辆新能源电动汽车,不烧一滴汽油,零排放,只需要每隔几天将他充满电即可。当然电动汽车使用方面优势还不仅仅在于价格低廉,它的结构简单,导致维护和检查都让人感到用车便利,而且电动汽车没有发动机噪音,更利于安静舒适用车。最关键是,电动机能量转换效率高,远远大于燃油车型,更不用热车这些麻烦的步骤。在结构方面,电动汽车省却了变速箱这些配套的动力输出部件,无论是代步或是加速表现,都有非常出色的平顺与使用便利相结合的诸多优点。

其实在使用方面,电动汽车基本完成了量产技术储备,而从普通人角度审视,购买电动汽车和驾驶普通燃油汽车根本太多用车区别,最大不同,也许来源于电动汽车仪表不再是油料表,而改为电量表,同时转速表也从发动机转速监测改为功率输出显示。车辆停止时不消耗电能,制动时又可以通过能量回收系统将动能再转化为电能,最大程度上节约能源,对环境保护和空气的洁净十分有益。

从长远的视角来看,新能源汽车在未来汽车业的发展也更广阔。2014年,对于中国新能源汽车产业而言,是政策密集发布、相关配套措施不断完善、新能源汽车产销量迅速提高的一年。2014年,国家层面的持续发力,针对目前北京的电动车摇号、购车免税等方面的优惠政策,也让业内外看到了国内推动新能源汽车发展的决心。在越来越提倡绿色出行的今天,新能源汽车的出现无疑顺应了大时代的潮流,作为城市中短途出行的代步工具可谓一个明智的选择。