职称:反映专业技术人员技术水平、工作能力的标志。这是词典里的一项解释。现实中,职称对不同的人有不同的具体意义——很多时候,职称是一项头衔,关系到一个人的职业荣誉和尊严;职称通常与利益挂钩,什么样的职称往往意味你拿一份什么样的工资;对很多新兴行业的工作者来说,职称似乎已不那么重要了,凭实际工作能力吃饭已成为较普遍的新职场法则。评职称的初衷,是建立一系列科学的人才评价体系和标准,但是显然,旧有的评价体系已经不能完全适应现实的需求,亟须从官本位向人才本位转变。

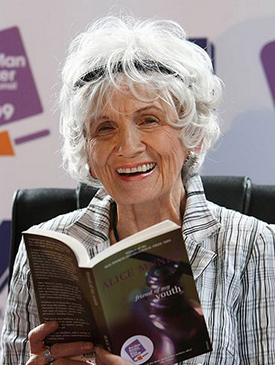

@景维隆:门诊部有位头发花白的老医生,医术水平也是杠杠的。我一次去看病,发现老医生正戴着老花镜,查阅大部头的资料书,再一个字一个字艰难地敲进电脑。一了解,写论文。干啥?评职称!老医生医术再高,也逃不过职称这把“菜刀”!毕竟在医院,没有一定级别的职称,医术再好,口碑再佳,很难让病人完全信任你。职称越多,别人反而越信任你,一连串的头衔和职称,都会让人觉得这个医生肯定很棒。

@赢博:小时父亲家里穷,姊妹多,父亲承担起养家责任,初中毕业就放弃读书了。父亲钻研电线技术,但苦于学历低,难以评上更高的职称,都五十多岁的人了,去参加学历考试既不实际又折磨人。虽然父亲没啥职称,但技术水平和口碑都没话说。其实,我们需要职称评定来选拔人才,但也需要父亲这样的专业素质过硬但学历低的人才,这才是人才选拔的多样化。

@守拙:就教师职称评定而言,不知从何时起,变成了一个“筐”。“筐”里装着教师的年龄、学历、计算机水平、外语水平、普通话水平、师德、出勤情况、讲课获奖证书……这个“筐”里的东西太多了:教师为了发表教学论文,花高价钱购买某些期刊的版面;职称评定竟成了有的职称评审部门的主要创收项目。今天的职称评定之所以出现这么多弊端,就是“筐”子里的东西太多了。

@柳重路:新兴职业更多是以成绩和实力说话,对职称的要求已经弱化了。尤其是互联网从业者,职业本身已经没有森严的层次制度,活跃度很高,年轻人思想相对开放,对职业更多是追求自我价值,而不是学历或证书的多少。像以前那样拼年头、熬层级,年轻人不是特别在乎了,能干就干,不能干就撤。

@马长军:有一次我搜索自己文章时,发现我写的一篇批评职称论文买卖的文章被一网站转载,打开那网页,我感到有些尴尬,因为那家网站正是专业搞论文代写、代发买卖的。该网站还有详细的“论文报价”“怕骗必看”“写手加盟”等内容,还有客服中心、购物车等链接,简直就是一家网上“论文超市”。我好奇地搜索一番,发现这种网站还不少,难道中国真的成了“论文买卖”王国?

@胡欣红:在我看来,教师职称评定僧多粥少、名额分配不公等都不是真正的问题,或者说这些问题大都与暗箱操作相关。表面上看,职称评定历经多年实践,有完善的规章和固定的操作流程,实则根本经不起推敲。就职称晋升的资格条件而言,大抵都是“遵循四项基本原则,师德高尚,教育教学业绩突出”等含糊其辞的“假大空”规定。相对而言,惟有年数限定和论文要求相对具有明确性,这就给评定留下了极大的操作空间。

@马得清:一般来说,有高级职称的老师每月要比中级职称的老师多拿1000多元工资。学校计算绩效工资时,也以职称为基础,这就必然导致教师的绩效工资缺少实际教学能力和水平的考量。同样任教高一,哪怕中级职称的老师比高级职称的老师教得还好,但是薪酬还是低不少。中级教师一定要问:我既然比高级教师教得好,为什么岗位工资和绩效工资却比高级教师少那么多?

123下一页 123下一页

有没有职称,对医生有那么重要吗

对医生来说,职称让人又爱又恨。一方面人人都想争取,必欲得之而后快;另一方面又颇多诟病,不少人将之视为一种身心的蹂躏。其实,不只医生怀有这样的心态,整个知识界,大多如此。

虽然,新中国成立伊始,我国就开始借鉴苏联对科学技术人员的管理模式,实行技术职务任命制。但在那时,职称定期晋升并没有形成制度,多数从业人员以中低级职称为主,很多医生行医一辈子,最后可能也就是一个医师甚至医士这样最初级的职称。那时,晋升职称似乎属于少数人的事,因此,大多数人都不以为意。直到1978年开始的新的职称评定制中,职称不但是专业技术水平和行业学术地位的象征,也是一个人在自己团队中寻找位置感的重要标签,并且还可转为福利待遇,于是瞬间成为与大多数知识分子休戚相关的事情。在医院这种知识分子扎堆的地方,尤其明显。

本来通过职称的晋升来体现自己的技术身份,并且还能获取更好的福利待遇。这说起来倒是一件好事。可是真的投身其中,却总觉得职称与工作之间存在某种背离的状态,评职称在很多时候成为额外的负担。

为什么会这样呢?

这首先在于评职称的体系不合理。医生的职称制度说到底是源于计划经济时代的技术任命制,带有很强的行政色彩。虽然在形式上采取了评定的手段,但无论是标准的制定还是评价程序和晋升程序的设计,都更多地体现了行政意志,导致许多不合理结果的产生。

其次,评价内容的针对性和科学性也不足。从道理上讲,医生职称制度本应解决的是医生的整体技能的评价问题,应该首先立足于医生的实际工作能力。在发达国家,每名医生都有非常完整的技术档案。比如,一个麻醉科医生做气管插管的平均时间是多长;手术过程中,病人的生命体征维持得怎么样,都有专人予以记录。如此,最后给这名医生打分时,让人心服口服。但我们国家却很不重视这些实际工作状况的评价,选择了英语、论文这些并不能真正体现医生能力,却容易量化的评价指标,削弱了评价的科学性、有效性和公正性,使参与者产生不满情绪。

具体来说,医生们对于职称外语的意见不算大,因为医生确实需要一些国际交往,而且大多接受过高等教育,只要做些准备,通过相关考试不是太大的问题。医生意见最大的是论文要求。大家知道,我国的期刊多如牛毛,而这些期刊大多依靠版面费存活,在经济生存的压力下,不少期刊的选稿,考虑的经济因素就可能大于学术因素。而论文的撰写,在很多时候,完全就是一种复制粘贴的工作。这导致一批医生发自内心地不愿意写论文。但是,你不写总有人写,一旦人家写得多,就会在职称评定中占得先机。这里面还存在这样一个问题——医生的工作也是忙闲不一,相比起来,有些日常工作少的医生,反而有更多的时间写论文,在职称评定中更有优势,又造成了职称与实际工作更大的不对等。

与此同时,中国医生的薪酬体系与职称联系也比较紧密,不但在基本工资中存在差距,在本应体现劳动价值的奖金发放制度中,不同职称的医生拥有不同的系数也成为很多医院的惯例。这种把职称直接变现为医生工资报酬的方法,等于放大了职称评定中的不公,也刺激了一些人在职称评定中的投机心理。

如今,职称高低不能代表工作能力的问题,在各级医院都非常明显。也成为很多医院实施绩效考核时,比较挠头的问题。开始有越来越多的声音要求评聘分开,也就是说要淡化医生的职称身份,根据他的实际能力与工作岗位来聘用,并据此发放薪水。

其实这种观点恰好带来了新的思路——既然职称已经失去了评价一名医生能力的作用,我们还有没有必要保持现有的职称体系?现在,有很多声音呼吁职称评定时放弃考核外语、降低论文要求。但是,放弃了学术要求的职称评定,还有什么存在的必要呢?

人们关心职称,归根到底是因为职称与报酬密切相关。如果,一名医生的报酬就是依据他的临床表现来制定,医生还有必要抱着职称不放吗?

实际上,给医生设定三级若干等职称的情形,并非国际通行做法。美国的临床医生只有两个级别:住院医生(正在接受培训,没有资格独立行医)和主治医生(完成培训,独立行医),主治医生可以根据自己的需要,参加学术职称评定,获得助理教授、副教授和终身教授的身份,但这个职称的获得,只是针对当时所在的医学院,是个临时身份,可以拥有一些研究的机会和到世界各地讲学的机会,与收入的关系不大,如果医生希望挣钱多,主要还是靠多做临床工作。

所以,我国现行的职称评定,将愿不愿意做科研的都圈了进来,这种大众化的职称评审制度,是当前我国职称评定最大的困局。对大多数以临床工作为主业的医生而言,确实是一种额外的负担。尽快将职称与福利待遇脱钩,或者降低职称在薪酬体系中的权重,建立一套完善的技术档案体系,保证医生最终依靠技术和临床的工作状态来决定薪酬,这才是改良职称制度的根本。