【基本信息】

书名:《国学旨归:千古易人》

作者:廖彬宇

出版时间:2014.01

出版社:清华大学出版社

【作者简介】

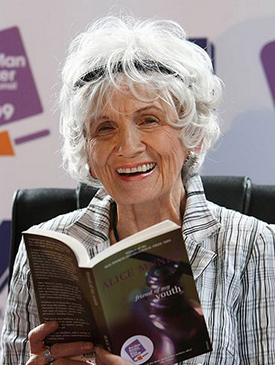

廖彬宇,笔名周易玄。1986年出生于贵州金沙。立志继承、弘扬中国传统文化。信奉“知行合一”理念,并创立四为堂,发扬四为文化精神(即张载之“为天地立心、为生民立命、为往圣继绝学、为万世开太平”四为)。自幼自学自立自成,曾有“国学少年”之誉。并任全国大型公益行动——“春晖行动”顾问。 19岁起游学大江南北,兼及讲学;20岁起撰写《国学旨归——天人视野下的终极关怀》系列丛书;22岁受聘于清华、人大等高校客座讲学,并任多家集团董事及顾问;23岁后定居北京; 25岁受聘为南京师范大学研究员、兼职教授;26岁任北京大学教育文化与品牌战略研究所副所长;27岁任北京大学民营经济研究院社会责任与中华文化研究所执行所长、北京大学中华文化研究所所长。曾主编出版《老子新学大全集》等作品。

【内容简介】

本书向读者介绍传统文化、古人的智慧与文明,介绍了中国文化的方方面面,包括中国文化的三大支柱——儒释道精神,以及中国文化的繁枝茂叶——诸子百家思想,等等。人文思想鲜明,人文底蕴浓厚。作者从高屋建瓴的角度,让读者从一个更高的空间把握传统儒释道及诸子百家思想。作者采用比较学的方法,将诸子百家思想融为一炉,互相佐证,认为中国传统文化均能互通、互证。对当今的文化传承走向和谐起了促进作用。而本书又有大量学术举证,所以也适用于具备一定文史哲基础的高校学子,也适用于专注于传统文化研究的专业学者。同时本书又有大量的人文、历史诸领域的典故,所以也适用于普通读者群。该书是一部雅俗共赏的书籍。同时又能起到普及中华优秀传统文化思想的作用。

【书摘】

作者自序

《国学旨归——天人视野下的终极关怀》系列丛书分为多辑出版,此是第一辑。分作《老子汇通》、《干支哲学》、《千古易人》三篇。自余十九岁游学时发心撰写始,至廿二岁提笔为文,忽忽已然八年矣。大有“闲坐小窗读《周易》,不知春去已多时”之慨。此八年中,或因搜集文献,或因迫于世俗,总是辗转奔走,故而行文时耕时辍。总结此间过程,实亦为人生之一大乐事耳。

为文期间,曾蒙社科院胡孚琛先生之勉,先生尝语余:“著述事体,亦治学之道也。非著述而不能用心其间者也。著述之时,正为学之时也。”诚然先生之谓。此八年中余悉心于斯,虽笔下时有间隔,而神思亦全然贯注,久而实已大有所获。

余少时读《二十四史》,见诸多伟岸之士,年少即有所成。顿觉心神荡漾,无限倾慕。以事功言,如汉代霍去病,年方十九,便征战沙场,保疆卫国,立下赫赫战功;再如孙权,自幼随父从军,十五岁而任县丞,十九岁起担负保卫江东之重任,因其智略超群,胆识过人,此后竟奠定魏蜀吴三国鼎立之局面。赤壁之战,与刘备联手,大破曹军,使曹操竟有“生子当如孙仲谋”此一千古之叹!唐太宗李世民,十六岁使出疑兵计解救隋炀帝于危难,尔后又心怀天下,坚定李渊灭隋之信心,因功勋卓著,十九岁官拜尚书令、右武侯大将军,封秦王。又以出世言,悉达多太子十九岁薄帝王之业而不为,出家苦修,三十余而证无上正等正觉,皆早开悟,大成器之典范也!又以文才言,孔子“十有五而志于学”,甚者更如王肃、王弼之类,则更是少而有志,学富五车,其学问见解,皆对后世影响,亦颇深远广大者也!

近世梁启超先生,一篇《少年中国说》,尤其豪气干云,使人精神大振。

而每以史自鉴,则自惭形秽,敢不奋进乎?如是,则亦有孜孜不倦、自强不息之志气耳。

王志纲先生曾问余,谓少而习易、老诸家,会否过于老气横秋而失青年人之朝气。余意不然。易、老诸家,旨在使人开悟启智,升华境界,使人知人知天,自觉自足,洁净精微,穷神知化,岂能磨损朝气邪?反令人心旷神怡,意驰八极,格物致知,能动无穷焉!此正是早开悟,大成器之理也!

余尝念想,假令今之青少年辈,皆能受先贤宗风之沐,慧命早开,则必有定静之力,仁义之德,自然敦化,一来不负往圣绝学,二来如孔子大学,顶天立地,为全人而无忝所生,则家国幸甚。将来负荷纲常,发挥事业,大有益于天下,岂虚言哉?此诚余自幼之愿耳。

鲁迅先生尝致信于许寿裳,言:“中国文化的根底全在道教,以此读史,许多问题可以迎刃而解。”诚然老子之学,在中国思想学说史上,占据极为重要之一席。然余幼时读群经,并无诸家分野之概念,纯然以为尽皆一家。故常援易解老、援老解易,或将诸子百家,群而汇之,以相共参,发现其间相通之处,不外心法而已。不论何家何派,但入其间,皆可得其神韵,圆融无碍。

故《老子汇通》,只是以老子为切口,借老子之说,敷衍百家之学,而明了心法之要。《干支哲学》,只是以干支之术,使人感悟天命,尔后识得安身立命、归根复命之旨。老子五千言,历来版本众多。诸如通行本、楚简本、帛书本等等。余皆采用王弼本为脚本,兼及各家。意在直指老子心法大义,而略其字词章句之辨。史上解老者夥颐,余亦尽搜之裁成以附其后,权供读者纵横比较之用。

《千古易人》,通篇尽为正史所载之人物,为便于了解,均加以注释并译为白话,故尽皆可识也。

《周易》本为“先王以设神道设教”之筮卜书。后由孔子而光大其“人文化成”之人文内涵。自此“天文而人文”使天人相和合也。至于其为卜筮之书之论,亦可根据《汉书?艺文志》之介绍可得佐证。当秦始皇焚书时,《周易》尚因被定为“卜筮之书”从而逃过暴秦之焚劫。

《史记?孔子世家》记载孔子“晚而喜《易》,序《彖》《系》《象》《说卦》《文言》,读《易》韦编三绝。”《史记?田敬仲完世家》:“太史公曰:盖孔子晚而喜《易》,《易》之为术,幽明远矣,非通人达才,孰能注意焉。”除汉人史料之外,往往又有人常引用《论语?述而》中孔子所谓“加我数年,五十以学《易》,可以无大过矣”之说为依凭,由此论证孔子喜《易》爱《易》,对《易经》极为重视。又将解释《周易》经文之《彖》上下、《象》上下、《系辞》上下及《文言》《说卦》《序卦》《杂卦》共十篇文字皆称为孔子所作,先儒尊之为《十翼》。孔子作《十翼》之说,宋以前几乎无人怀疑,然宋以降,先儒如欧阳修、赵汝楳、姚际恒、崔述等,皆对《十翼》中某些篇章是否为孔子所作而始有质疑。近代以来,尤其进入二十世纪,因受西方学术思想之影响,又因历史观念之更新与研究方法之转换,诸多学人从性质、年代、作者以至于起源上一一对《周易》经文及《易传》十篇进行客观之研究与分析,经多方位考辨,基本得出如下共识:《十翼》之文虽然表达孔子之思想,然并非孔子亲手写成,其文字基本应成于战国时代,当为孔子弟子及其后学所撰。然二十世纪二十年代以后至于四十年代,伴随疑古风潮之兴起,学人对孔子与《周易》之关系又进一步提出质疑。有人指出:《经典释文》记载《鲁论》中“易”字作“亦”,于是将《论语》“五十以学易”一句,变换句读而成“加我数年,五十以学,亦可以无大过矣。”此见一出,几乎直接否定了孔子与《周易》有关的直接证据。许多疑古者此后纷纷跟进,认为孔子作《易传》十篇之说,因出自汉人,亦不足为凭。是故孔子之学,是否与《周易》相关,竟亦成为学术史上之一大悬疑。不过亦有学者颇不赞同此说,“加我数年,五十以学”一句,语意不通,“吾十有五而志于学”的孔子绝不可能说出“加我数年,五十以学”这样的话。且夫“加我数年,五十以学《易》,可以无大过矣”正与《史记?孔子世家》记孔子说“假我数年,若是我于《易》则彬彬矣”相合。故由《史记?孔子世家》所载孔子之言考之,知《论语》所记,显然应为“五十以学《易》”也。

![W020140331636351739269[1].jpg](../../tpqh/jining/201404/W020140401329407496566.jpg)