史作义边调节音响,边观看他编排的节目

史作义的手稿,由各种各样的稿纸组成,内容都是一气呵成,很少有修改涂抹的部分

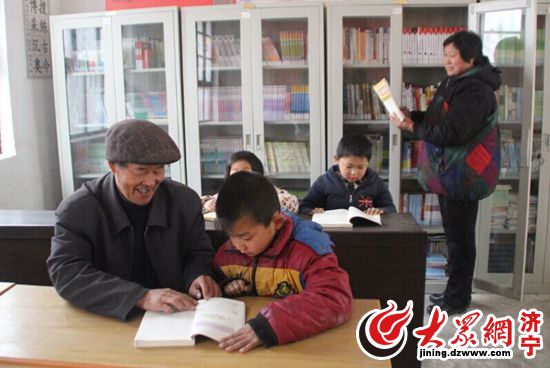

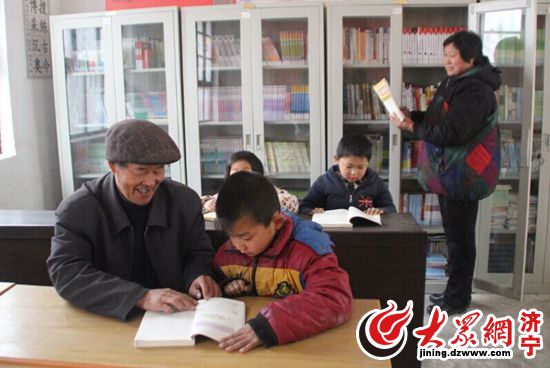

史作义在农家书屋里教留守儿童读书

大众网济宁3月6日讯(记者 朱仙娉)65岁的史作义曾是一名初三数学老师,退休后,他成了村里的“文艺代表”。从理科教师到文化编剧,他的角色转变带动了全村的文化发展势头,并且荣获了2014年度山东省文化志愿服务年度人物的他,成为济宁地区获此殊荣的唯一一人。

年轻演艺样板戏,老来“进军文艺圈”

今年65周岁的史作义是济宁市唐口街道史庄村人,在退休前是一名初中数学教师,2009年正式退休后经常在村里开展文艺演出,退居了教育的一线,立刻又“上马”文化“教员”,史作义的角色转变在外人眼里可能比较快,但对于他来说,从事文艺工作是他年轻时就追逐的梦想。

上世纪70年代,正是史作义意气风发的年少时代,史作义告诉记者,当时八个样板戏他就带头排了五个,“《沙家浜》、《红灯记》、《智取威虎山》、《奇袭白虎团》……”史作义如数家珍地说,“我年轻的时候对文艺就情有独钟,当时有剧本,拿到手以后我就连夜抄出来发给他们,要求一天或者几天就要拿下来,然后开始彩排,当时劲头很足!”

而退休后的史作义,则全身心地投入到了乡村文艺建设中去,他带头建设村里的“文化大院”,让秧歌队、舞蹈队等曲艺队伍成了“正规军”。他自编自导了三十多个戏曲小品,让观众在观看时受到了文化和谐的熏陶和感染。“编什么剧目我都是一气呵成,灵感来了三四个小时就完成,灵感不来多久都白搭。”史作义笑着对记者说。

“我们不光会扭秧歌,史作义还教我们快板、相声、小品,”72岁的秧歌队成员王秀英告诉记者,“我们人老了,孙子们也大了,没事干了就每天吃完饭来文化大院乐呵乐呵!”

筑书屋、建网站,65岁农村大爷样样行

“说起这文化大院,第一个建起来的就是那间农家书屋,”史作义指着院子最头上的一间房子说。有着四十年教龄的史作义认为,退休了就应该老有所为,建设农家书屋也是为村里的文化事业和百姓的精神文化生活多做些贡献。

农家书屋建成后,史作义志愿做起了书屋管理员,从分类整理到维护网站运行,史作义都从头学起,为丰富村民们的精神和文化生活,史作义倾注了他全部的精力。

每逢周末、寒暑假,史庄村的农家书屋便成了孩子们的好去处,几十年的从教经验告诉史作义,教育是树人之本,教育下一代任重而道远。

史作义的文艺团有着自己的网站,两年多的时间,这位对互联网一窍不通的农村老大爷逐渐成了打字“小能手”,对于网站的一般维护,也基本不用他人。

“我这个人学什么都比较专心,现在大家都上网了,自己再不会就落后了。”史作义在接受采访时说,他曾虚心向自己的孙女学打字,一开始不会分段还经常错行,后来看着小孙女的一遍一遍演示,自己终于摸索出来了。

文化大院就是家 一草一木都是情

在采访中,史作义向记者重现了他的一天。“每天早晨来到大院就收拾前一天的道具,然后打开书屋,一些在家务农的青年和留守的孩子们就可以到书屋里去看书。晌午老年秧歌队就开始上场了,我为他们调整设备,做好后勤保障。直到晚上9点以后,大伙散了场我就开始重新为设备充电,准备迎接新的一天。”史作义说,“我平时就住在文化大院里,这里就是我的家。”

史庄村文化大院的前身是一座废弃的小学,2009年,史作义退休回到村里对村民精神生活匮乏的现状甚为堪忧,于是他与村委几经研究,决定在这所废弃的小学里修缮文化大院。

史作义先后从自己的工资里提出2万余元,用于文化大院的建设,小到桌椅道具,大到院里的路灯,因此,这里对于史作义来说就像自己的家一样。而如今,具有一定规模的文化大院已经成为全村居民享受文化娱乐成果的乐园,对于自己前期自掏腰包垫付的款项,史作义很淡然:有钱就给,没钱就算了。

据了解,唐口街道史庄村共有200余户村民,几乎每户都有“曲艺团”的成员,全村约700人,文艺队伍的成员就达90人,上至78岁老人,下至青年务工人员,越来越多的人加入到了这个文艺大团体中来。从婆媳关系到男女平等,从呼吁人性到国家利好政策,史作义的作品不仅仅是在为村民表演,更多的是把“和谐”、“仁孝”等社会理念及正确的价值观向村民普及,推进了农村文化事业的发展。